※記事にはプロモーションを含む場合があります

ロンベルヒの記憶術

ヨハンネス・ロンベルヒは、ルネサンス期の16世紀の半ば(1530年頃)に「記憶術集成」という著書を出しています。

ロンベルヒはドイツ人でしたが、ドミニコ会の修道士でした。ちなみにドミニコ会はスペインに本拠があったカトリック最大の修道院です。

同じ頃、異端審判にかけられ処刑された記憶術の大家「ジョルダーノ・ブルーノ」もドミニコ会の修道士でした。ロンベルヒもそうですが、当時、キリスト教修道院では記憶術が使われていたことがわかります。

ジョルダーノ・ブルーノの記憶術「イデアの影について」【16世紀】

ジョルダーノ・ブルーノの記憶術「イデアの影について」【16世紀】

ロンベルヒ「記憶術集成」の構成

で、ロンベルヒの「記憶術集成」は、記憶術の三大古典書を踏まえつつもスコラ哲学的記憶術をも包括し、さらにロンベルヒ独自の「変換法記憶術」を掲載しています。

ロンベルヒは、シモニデス、キケロ、クィンティリアヌス、ヘレンニウスといった「記憶の宮殿」を活用した古典的な記憶術「場所法」を第二部と第三部で書の中で紹介しています。

またトマス・アクィナスらが使用した「スコラ哲学的な記憶術」を第四部で紹介しています。

記憶術がスコラ哲学・学問に使われた中世【11~15世紀】

記憶術がスコラ哲学・学問に使われた中世【11~15世紀】  場所法のやり方~誰でもできる4ステップ方法!

場所法のやり方~誰でもできる4ステップ方法!

ロンベルヒの記憶術は三種類の「記憶の宮殿」を使う

ロンベルヒは、「記憶の宮殿」を使った記憶術には3種類あるとしていました。それは、

- 天宮図(キリスト教的世界観)

- 星座

- 建築物

の3つです。それぞれについて、以下、ご説明します。

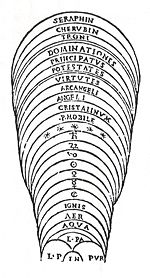

天宮図を「記憶の宮殿」に使う

一つ目は、プブリキウスが使用したキリスト教的世界観です。

これは「天宮世界」になります。天宮図を「記憶の宮殿」として利用するやり方ですね。

で、これはまさに「場所法」になります。

ルネサンス期の記憶術~神学・オカルト・ビジネスに使用【15~16世紀】

ルネサンス期の記憶術~神学・オカルト・ビジネスに使用【15~16世紀】

星座を「記憶の宮殿」に使う

2つ目は、メトロドロス的な黄道十二星座を「記憶の宮殿」として利用する記憶術の方法です。

哲学者メトロドロスが記憶術を完成~占星術的記憶術【BC300年】

哲学者メトロドロスが記憶術を完成~占星術的記憶術【BC300年】

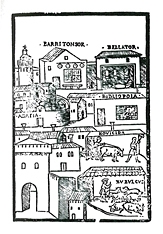

建築物を「記憶の宮殿」に使う

そして3番目として、建築物を「記憶の宮殿」とするやり方です。これは

シモニデスらが使った古典的な記憶術「場所法」です。

ロンベルヒは、「場」を使った記憶術には、このように3種類あるとしました。

ロンベルヒの変換法記憶術

さらにロンベルヒは、独自の記憶術を提唱します。

それが「音」と「形」を使った変換法記憶術です。

変換法記憶術~変換・分解・置換・外連想の4つのテクニックからなる方法

変換法記憶術~変換・分解・置換・外連想の4つのテクニックからなる方法

音を使った変換法記憶術

ロンベルヒの「音」を使った変換法記憶術とは、たとえば

- アヒル・・・「ア」

- インコ・・・「イ」

といったように名称の「頭文字(音)」をアルファベットに置き換えて(取り出して)覚えていく記憶術です。

幼児が言葉を覚えるやり方ともいえます。それを記憶術に取り入れたとも言えますね。

ちなみに、このやり方は、現代では「頭文字法」といわれる記憶術です。

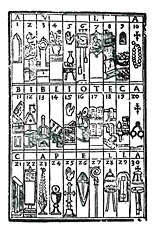

形を使った変換法記憶術

またロンベルヒの「形」を使った変換法記憶術というのは、たとえば

- 「コンパス」の形は「A」に似ているので「A」

- 人間が手を広げている姿は「C」に似ているので「C」

とするやり方です。

姿形が似ているものをアルファベットに置き換える「変換法」です。

ロンベルヒはこの方法を「視覚的アルファベット」という名付けています。

現代には無いロンベルヒの形象変換記憶術

ちなみにロンベルヒのこの「形」を使った変換法は、現代の記憶術の方法の中にはありません。

ですので「形象変換法」という記憶術として新たに加えることができるでしょう。

ちなみに何かを置き換えてアルファベットにする方法は、スコラ哲学式記憶術の時代の「ポンコンパーニョ」も提唱していました。

ロッセリウスの五感記憶術

なおロンベルヒの記憶術は、同時代のコズマ・ロッセリウスも「記憶術宝典」という書を著して、ロンベルヒとほぼ同じコンセプトの記憶術を提唱しています。

ロッセリウスもドミニコ会の修道士でしたが、彼は、星座を「記憶の宮殿」としてふんだんに使用していました。

また天国を「記憶の宮殿」として使ったり、地獄の世界を「記憶の宮殿」として使用し、強烈な恐怖心とともに記憶する方法を生み出しています。

いわば感覚を刺激する記憶術(五感記憶術)ですね。「忍者の記憶術」や「感覚刀痕術」に通じるところがあります。