※記事にはプロモーションを含む場合があります

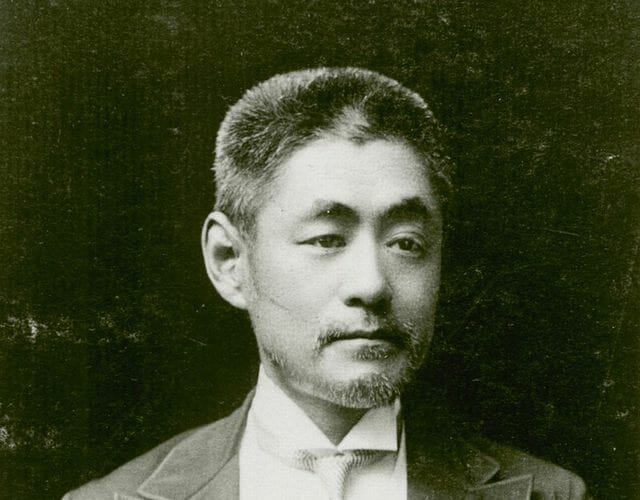

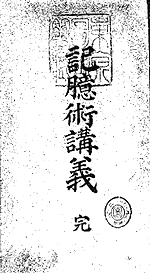

井上円了博士の「記憶術講義」

妖怪博士の異名を取った井上円了博士は、明治27年(1894年)に「記憶術講義」という本を上辞します。

井上円了博士は、哲学館(東洋大学)を創設した哲学者としても有名です。また妖怪研究の分野でも業績を表し、大著も残しています。井上円了は、迷信を払拭し、科学的なアプローチの大切を説いた方でもあります。

この井上円了博士が記憶術本を出版しています。内容としては、古代ギリシア時代のシモニデス、ローマ時代のキケロ、クィンティリアヌスらの伝統的な記憶術を踏襲した記憶術です。

記憶術本が多く出版された明治時代

ちなみに明治時代は、記憶術の本が非常に多く出版されています。井上円了が活躍していた頃だけでも20数冊の記憶術本が出版されています。

しかし眉唾的なものや、効果の乏しい記憶術、いい加減な記憶術も少なくありませんでした。

そういった劣化したなんちゃって記憶術本の中でも、井上円了博士の「記憶術講義」は信頼できる書でした。

井上円了の記憶術本は、商売っ気が少ないため、純粋なかたちで記憶術が紹介されています。同じ明治に活躍した記憶術の専門家、和田守菊次郎や島田伊兵衛の記憶術本よりも信頼できるかもしれません。

和田守菊次郎「和田守記憶法」は東京の記憶術【明治28年】

和田守菊次郎「和田守記憶法」は東京の記憶術【明治28年】  島田伊兵衛「島田記憶術」は大阪の記憶術【明治28年】

島田伊兵衛「島田記憶術」は大阪の記憶術【明治28年】

「記憶術講義」の中身

井上円了博士の「記憶術講義」は、身体における注意点、精神における留意点といった具合に、健康や精神の面から道義を説き、心身面を調えることの奨めからはじまります。

要するに、記憶術というテクニック以前の問題として、学習できるに耐えうる身体と、記憶できる頭脳明晰さを培う精神が大切であるとしています。

しかしこのことは現代でも言い得ることです。不健康な状態であるなら、学習そのものが困難になることは言うまでもありません。

井上円了博士は、記憶術を使用する前に、まずは心身を健康にすることの大切さを述べています。

簡便的な記憶法

心身の健康を説いた次に、記憶術における「簡便的な記憶法」として、連帯法、仮物法、略記法、統計法、句調法、分解法を紹介しています。

これらは記憶術の基礎となるテクニックですね。

連帯法

関連する事、似たような事を結びつけたり、まとめることで覚えやすくする方法。

仮物法

いわゆる「アンカー」のことで、「しおり」など、何かを見ると思い出す「印」を使って暗記を助ける方法。

略記法

たとえば頭文字を取りだして、それを覚える方法。頭文字法。

統計法

覚えたい事物に規則性や法則性を見出して、その法則やルールを覚えることで暗記しやすくする方法。

句調法

抑揚やリズムを付けて暗記する方法。

分解法

物事や言葉を分解して暗記する方法

これらのテクニックは現代でも使われています。井上円了博士は、このような基礎的な記憶術を「簡便的記憶法」としています。

トニー・ブザンの方法に通じるものもあって興味深い記憶法ですね。

方便的記憶法

次は「方便的記憶法」です。で、「これこそが記憶術」として紹介しています。

井上円了博士は、記憶術を「記憶力を進むる効あるものなることは、これまた疑うべからず」と明言されています。しかし「すこぶる習練が必要」と的確に述べています。

記憶術は効果のある方法であっても、練習しなければ使うことができない技術であることを喝破していたことが分かりますね。こうした洞察は的確ですし、正しい指摘です。

記憶術は、練習無しで「誰でも使うことができる」ということが誤りなことを、井上円了はきちんと述べていたわけですね。誠実です。

で、方便的記憶法とは、

- 接続法

- 心像法

- 配合法

- 代数法

- 代字法

- 算記法

であるとして、6つの記憶術を紹介しています。

接続法

「接続法」とは「結合法(リンク法)」のことになります。覚えたいこことを、それぞれ関連づけて(結びつけて)覚える伝統的かつ基礎的な記憶術ですね。

基礎結合法記憶術~一番大事な基本テクニック

基礎結合法記憶術~一番大事な基本テクニック

心像法

「心像法」は、場所法の一種になります。「心像法」は実際の「記憶の宮殿」を使うことなく、イメージで「記憶の宮殿」を脳内に作って行うやり方です。

「心像法」は高度な記憶術になります。やり方としては、想像して空間(部屋、町など)を作り、これを「記憶の宮殿」として、覚えたいことを結びつけて覚えるやり方です。いわばシモニデスの「座の方法」のバーチャル版になります。

場所法のやり方~誰でもできる4ステップ方法!

場所法のやり方~誰でもできる4ステップ方法!

配合法

「配合法」は、接続法と心像法を組み合わせた記憶術のやり方です。

代数法

「代数法」は、いわゆる「数字変換法」のことです。

数字に相当する一覧表(変換表)を作成し、数字を暗記するための記憶術ですね。

数字変換法記憶術~歴史年号・パスワード・生年月日など数字の暗記に最適

数字変換法記憶術~歴史年号・パスワード・生年月日など数字の暗記に最適

代字法

「代字法」も「数字変換法」になります。代数法との違いは、代字法では一覧表に漢字などの文字を使います。一種の暗号のようなやり方ですね。

算記法

「算記法」は、算盤(そろばん)を使った記憶術です。井上円了氏による独自の記憶術です。

算盤ができないと使用できない記憶術になります。算盤が使えないと、意味不明な記憶術になります。

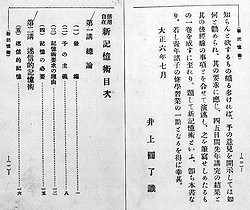

「新記憶術」は「記憶術講義」の改訂版

井上円了は、「記憶術講義」において「ほとんど古今東西の諸秘術を網羅した」とも記しています。しかし書に掲載された記憶術を見ますと、やや中途半端な感は否めません。

そうしたこともあってか、大正六年(1917年)に「新記憶術」という書を出します。これは「記憶術講義」の改訂版になります。

「新記憶術」では,方便的記憶法に「寓物法(ぐうぶつほう)」を新たに加えています。

「寓物法」とは、いわゆる「場所法」のことです。「新記憶術」では記憶の宮殿のイメージで設ける「心像法」がありました。しかし場所法そのものは掲載されていませんでした。

しかし場所法が追加されたことで、井上円了の記憶術は、ほぼ伝統的な記憶術となった感があります。

日本の記憶術の元祖は井上円了

明治・大正の時代を見ますと、井上円了の記憶術が頭一つ抜けていることがわかります。

実際、井上円了の「記憶術講義」や「新記憶術」は、渡辺式記憶術を作った渡辺剛彰の父親である渡辺彰平が実際に使用し、弁護士になっています。渡辺彰平は井上円了の記憶術を使用していました。

渡辺剛彰の「ワタナベ式記憶術」を見ると、確かに井上円了の「記憶術講義」からの引用などが見られます。

けれども私見になりますが、渡辺剛彰の「ワタナベ式記憶術」のほうが分かりやすく、なおかつ洗練され、使いやすくなっていると思います。

渡辺剛彰の記憶術は、現代記憶術の元にもなっています。現代の記憶術は「ワタナベ式記憶術」に、脳トレやその他オリジナルのものが加わえられながら、より使い勝手のよい記憶術になっています。

もっとも21世紀になった現代では、高度な記憶術(場所法)であっても、教え方が非常に秀逸となり、まさに「誰でも場所法が使える」記憶術講座も登場しています。

それが「宮地式脳トレ記憶術」になりますが、現代における記憶術は、その「教え方」のうまさに特徴があるといっても過言ではありません。

「宮地式脳トレ記憶術」~記憶術を確実に習得できる画期的な講座

「宮地式脳トレ記憶術」~記憶術を確実に習得できる画期的な講座

そういう変遷もありますが、歴史的に見れば、井上円了の「記憶術講義」こそ、事実上の「日本の記憶術の元祖」と言えます。