※記事にはプロモーションを含む場合があります

和田守菊次郎の記憶術「和田守記憶法」

和田守菊次郎は明治28年(1895年)に「和田守記憶法」という記憶術の本を出版します。彼は「代言人(現在の弁護士)」でしたが、記憶術の本を出版します。

和田守記憶法は、ファイネーグらの欧米の記憶術に似ています。

グレガー・ファイネーグ~記憶術をビジネスにした元祖【19世紀初期】

グレガー・ファイネーグ~記憶術をビジネスにした元祖【19世紀初期】

といいますか当時は記憶術が大ブーム。欧米の記憶術本を翻訳し、それを各自の「オリジナルの記憶術」と称して本を出していました。

和田守菊次郎も、そうした時流に乗って、自らの記憶術と称して本を出版したのでしょう。

記憶術本が盛んだった明治時代

もっとも日本では、明治12年(1879年)に、日本で初めての記憶術本が出版されています。

和田守菊次郎が「和田守記憶法」の記憶術本を出す16年前のことですね。

明治12年(1879年)に日本で初めて記憶術本が出版されて以来、日本では数多くの記憶術本が出版されています。「和田守記憶法」は、そうした記憶術ブームの中で発刊された書になります。

記憶術大全としての「和田守記憶法」

明治時代に日本で出版されていた記憶術本には、いい加減なものも多かったようです。中には記憶術とは言えないものも多く出ていました。

しかし和田守記憶法は、そういったいい加減な記憶術ではなく、本格的な記憶術だったものでした。

そうはいっても、当時は記憶術ブームの下地があったため、和田守菊次郎の記憶法も受け入れられたのでしょう。

和田守菊次郎の記憶術は、当時の記憶術ブームの最後に出てきたアンカー的な「記憶術大全」とも言えます。

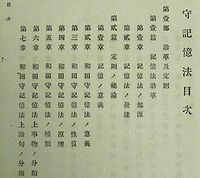

実際、和田守記憶法は、当時としては大著の記憶術本です。総ページ数が440ページ。しかも数多くの記憶術テクニックが掲載されていました。

和田守記憶法の中身

和田守記憶法は、

- 帳簿法

- 連環法

- 作文法

とういう3つの方法が基本となっています。

これらは名称こそ違っても「イメージ」と「記憶の宮殿」を利用した古典的記憶術(場所法、ローマンルーム法)のテクニックです。

場所法のやり方~誰でもできる4ステップ方法!

場所法のやり方~誰でもできる4ステップ方法!

とはいっても、現代の記憶術からみれば、発展途上的なテクニックです。現代の記憶術のほうが技術的にも優れています。

また上記の基本技術のほかに

- 数字記憶法

- 外国語記憶法

- 演説記憶法

- 詩歌記憶法

- 姓名記憶法

- 地理学記憶法

- 歴史学記憶法

- 法津学記憶法

などがあります。

これらの方法は、全て基本的な記憶術のスキルになります。

名称こそ違いますが、基本的な記憶術のテクニックを、状況に応じて活用したやり方になります。

渋沢栄一や嘉納治五郎も推薦していた和田守記憶法

和田守記憶法は、当時、かなりの反響を呼んだようです。

明治12年から起き始めた「記憶術ブーム」という流行と、彼の著書は大著であり中身が濃いこともあってか、当時の政界、財界人らも、和田守菊次郎の記憶術書へ推薦を寄せています。

たとえば経済界の重鎮の渋沢栄一、学習院大学院長の近衛篤磨、講道館の創始者の嘉納治五郎といった蒼々たる面々が推薦しています。また理学博士、医学博士らが謝辞を添えています。

こうした蒼々たる人が推薦・謝辞をしたのは、当時としては画期的に映ったからでしょう。

12年から出版された記憶術本の多くは、眉唾ものが多かった中で、和田守記憶法は、未熟な記憶術の部分があったとしても、欧米の記憶術を取り入れた大著となっています。

和田守菊次郎の宣伝の巧さもあったでしょうが、書籍自体はまずますなものだったことも、推薦や謝辞を取り付けたのではないでしょうか。

日本で初めて記憶術をビジネス化した和田守菊次郎

ところで和田守菊次郎は、本を出版する際、パフォーマンス性の高い宣伝を行っています。

当時の新聞である「万朝報」で「和田守氏の大発明」という宣伝を打って、帝国ホテルで大々的な記者会見と記憶術のパフォーマンスを行います。

今でいう宣伝活動やマーケティングですね。大道芸的ですが。

けれどもこのような宣伝活動は、ペトゥルスやファイネーグも行っています。

世界初の記憶術本~ラヴェンナのペトゥルス「不死鳥」【15世紀】

世界初の記憶術本~ラヴェンナのペトゥルス「不死鳥」【15世紀】  グレガー・ファイネーグ~記憶術をビジネスにした元祖【19世紀初期】

グレガー・ファイネーグ~記憶術をビジネスにした元祖【19世紀初期】

彼らも大道芸のように記憶術のパフォーマンスを行い、記憶術の効能を宣伝しています。和田守菊次郎も派手な演出を行い、高額な講座を開講します。

日本記憶学院を創設したが高額だった

和田守のパフォーマンスは大変な反響を呼び、新聞には質問等が殺到したといいます。この反響を受けて和田守菊次郎は「日本記憶学院」を創設します。

入会費は2円。現在の価格に換算すれば4万円。高額ですね。ちなみに2円という金額は、当時の東京大学の学費1ケ月分です。

しかも一回の質問の手紙に対して25銭(現在の価格で5千円)を取るなど、高額講座だったんですね。トタール費用でいえば、金のかかる記憶術学院でした。

けれども、そんな高額日本記憶学院の会員は5万人くらいにまで増えたようです。

高額という点でいえば、20万円近くの受講費を取る現在の「大野式記憶術」にちょっと似ていますね^^

大野式記憶術(記憶の学校)とは?【口コミ、ネタバレ、やり方】

大野式記憶術(記憶の学校)とは?【口コミ、ネタバレ、やり方】

和田守菊次郎は宮武外骨らから批判を受ける

しかしこのような高額な費用を取る和田守菊次郎に対して、当時の風刺家である宮武外骨は痛烈に批判をしています。

しかし記憶術はれっきとした記憶術の技術で効果があります。欧米では、大学の教授、医師、キリスト教修道士、知識人といった知的な人達によって考案もされ改良もされ、知識を覚える際に使われてきた歴史があります。

かの哲学者ベーコンやデカルトも記憶術を推奨していたほどです。

フランシス・ベーコンとルネ・デカルトの記憶術~学問で使う【16世紀】

フランシス・ベーコンとルネ・デカルトの記憶術~学問で使う【16世紀】  大学教授らの記憶術専門家の増加と欧米での流行【19世紀】

大学教授らの記憶術専門家の増加と欧米での流行【19世紀】

こうした実情を知らず、「瞬間的に覚える方法なんかあるもんか」と決めつけて痛烈に批判したのが宮武外骨なんでしょうが、無知とは恐ろしいものです。

揚げ足を取る宮武特有の批判はあるにせよ、しかし和田守菊次郎は高額な費用を取るビジネス色が強かったこと、彼自身に禁固歴があったこともあって、批判の矛先が向かいやすかったのではないかと思います。

しかも和田守菊次郎は明治期における記憶術ブームに乗じています。批判されたのは、記憶術というよりも、和田守菊次郎の有り様だったのかもしれませんね。

和田守菊次郎の記憶術は不完全だった

ちなみに彼の記憶術は未完成といいますか、現代記憶術から見れば稚拙なところがあったことは否定できません。稚拙といいますか、基礎レベルを卒業できていないレベルです。

その点、平成・令和になってからは優れた記憶術も登場しています。

たとえば「ユダヤ式記憶術」は、大道芸的で稚拙な記憶術とは違い、受験や資格試験に役に立つ実用的かつ効果ある記憶術となっています。

ユダヤ式記憶術は全く新しい記憶術!~リアル購入者による徹底解説【レビュー・ネタバレ】ユダヤ式の理解を助ける特典付き!

ユダヤ式記憶術は全く新しい記憶術!~リアル購入者による徹底解説【レビュー・ネタバレ】ユダヤ式の理解を助ける特典付き!

ユダヤ式のように本当に役に立つ記憶術ならいいのですが、記憶術にも歴史があります。

で、歴史を踏まえることで、本当に役に立つ記憶術のこともわかるようになりますね。