※記事にはプロモーションを含む場合があります

ルネサンスにおける記憶術

記憶術は、古代ギリシアやローマから、中世(11世紀~15世紀)のスコラ哲学を経て、ルネサンス期(15世紀~16世紀)で変容を遂げていきます。

ルネサンス期における記憶術にはいくつかあります。

決定的なことは、記憶術の使い途が変わり始めたことです。それまでは神学において使われていた記憶術が、ルネサンス期においては、オカルトやビジネスにも使われるようになったことです。

つまりルネサンス期における記憶術は、ザックリといえば

- 神学(スコラ哲学)【15世紀】

- オカルト【16世紀】

- ビジネス【16世紀】

このように区分するこができ、3つの分野にわたって記憶術が使われるようになったことが、ルネサンス期における大きな特徴だったりします。

またルネサンス期におけるエポックな出来事は、なんといっても15世紀にグーテンベルクが活版印刷機が発明したことです。活版印刷機の普及によって聖書が印刷され、聖書が大衆に広まります。

聖書が世間に広まることで、キリスト教神学を記憶術で憶える必要が減っていきます。活版印刷機の発明は、記憶術の使い方にも変革を引き起こします。

活版印刷機の登場は、記憶術をビジネスやオカルトでも使われていく素地になります。

ヤコブス・プブリキウスの記憶術

15世紀のルネサンス初期の記憶術は、スコラ哲学的な記憶術を踏襲した記憶術となっています。つまり神学を覚えるために特化された記憶術ということですね。

この頃は、たとえばヤコブス・プブリキウス(Jacobus Publicius)の記憶術があります。

ヤコブス・プブリキウスは医師であり弁論学者でした。しかし記憶術の研究も行う記憶術家でした。

そのヤコブス・プブリキウスは1482年に「弁論術要綱(oratoriae artis epitome)」を出版します。

この書には付録として「記憶術論」があり、ここでは「記憶する場(メモリーパレス)」に「架空の場」を使うやり方としての記憶術を述べています。

この「架空の場」とは、メトロドロスの記憶術のように「宇宙」に関する形而上の概念を利用したものでした。

哲学者メトロドロスが記憶術を完成~占星術的記憶術【BC300年】

哲学者メトロドロスが記憶術を完成~占星術的記憶術【BC300年】

ヤコブス・プブリキウスの「架空の場」とは?

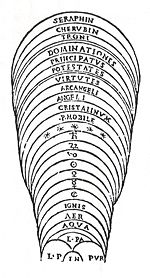

ヤコブス・プブリキウスの「架空の場」とは、具体的にいえば、月下界、惑星天、恒星天、天宮、楽園といった天宮の世界(キリスト教的世界観)を「メモリーパレス(記憶の宮殿)」になります。

また、地獄と天国の概念を「メモリーパレス(記憶の場)」としても利用しています。

このようなキリスト教進学における世界を「架空の場(記憶の宮殿)」として使うことで、キリスト教神学や賛美歌、倫理・宗教的な知識を覚えます。

しかしヤコブス・プブリキウスの記憶術は、トマス・アクィナスらのスコラ哲学式記憶術とほぼ同じといいます。

ヤコブス・プブリキウスの記憶術は、ルネサンス期の初頭に登場した記憶術になりますが、この後に3つの分野にわたって記憶術が使われるようになります。

いわばヤコブス・プブリキウスは、ターニングポイントという起点になる記憶術家といえます。

ルネサンス期はビジネス・神学・オカルトで使用

15世紀のヤコブス・プブリキウスの後になると、3系統の記憶術が出てきます(分かれてきます)。ちょうどこの頃、グーテンベルクにより活版印刷機が発明されて、聖書の印刷が行われて世間に広まる時期になります。

活版印刷機と聖書の普及によって、記憶術の世界にも変化が出てきます。それがヤコブス・プブリキウス以降にみられる現象です。

なおルネサンス期における記憶術は、「プラトン哲学」の影響がみられるといいます。

一方、中世のスコラ哲学の記憶術では、プラトンの弟子にあたる「アリストテレス哲学」の手法が使われていたといいます。

ルネサンス期において記憶術が使われるようになった3系統の記憶術とは、以下の通りとなります。

キリスト教神学を記憶術で暗記

一つ目は、ドミニコ会修道士の「ヨハンネス・ロンベルヒ」や、同じくドミニコ会の修道士の「コズマ・ロッセリウス」といった修道士らによって考案された記憶術です。

ヨハンネス・ロンベルヒらの記憶術は、古典記憶術(シモニデスの方法)とスコラ哲学記憶術(宗教的概念をメモリーパレスに使用する記憶術)を包括した、それまでにあった全ての記憶術を体系化したものです。

ヨハンネス・ロンベルヒらは、記憶術でキリスト教神学を覚えるといった従来の伝統に則する流れです。しかし記憶術の使い方に変化が出てきています。

ヨハンネス・ロンベルヒ「記憶術集成」~音・形を使った変換記憶術【16世紀】

ヨハンネス・ロンベルヒ「記憶術集成」~音・形を使った変換記憶術【16世紀】

また著名な哲学者であるフランシス・ベーコンやデカルトは、学問的な分野で記憶術を使用することを提唱します。

フランシス・ベーコンとルネ・デカルトの記憶術~学問で使う【16世紀】

フランシス・ベーコンとルネ・デカルトの記憶術~学問で使う【16世紀】

ルネサンス期は、記憶術をアカデミックで使われる色合いがますます強くなった時期でもあります。

新プラトン主義・ヘルメス主義の神秘学を暗記

二つ目は、新プラトン主義、ヘルメス主義、カバラといった神秘学と結びつけて記憶術を使用する人達が出てきたことです。

- カバラ・・・ユダヤ秘教学、ヘブライ神秘学を扱い神秘学

- ヘルメス主義・・・魔術、占星術、錬金術、自然哲学を扱うオカルティズム

- 新プラトン主義・・・一者・イデア(創造主)との一体(ワンネス)を説く神秘学

神秘学や秘教学の世界で記憶術が使用されたことは、ルネサンス期の特徴にもなっています。

ジュリオ・カミッロの「記憶の劇場」オカルト・魔術的な記憶術【16世紀】

ジュリオ・カミッロの「記憶の劇場」オカルト・魔術的な記憶術【16世紀】  ジョルダーノ・ブルーノの記憶術「イデアの影について」【16世紀】

ジョルダーノ・ブルーノの記憶術「イデアの影について」【16世紀】

ちなみにカバラに伝わる「生命の樹」をテンプレートに使った「ユダヤ式記憶術」というのがあります。ユダヤ式は2000年代になってから開発された全く新しい記憶術です。記憶術2500年の歴史においても斬新な記憶術です。

こちらでレビューしています。ご興味があればお読みになってみてください。

⇒記憶術2500年の歴史においても画期的な「ユダヤ式記憶術」とは?

記憶術のビジネス化と大衆化

三つ目は、ペトゥルスに見られる「記憶術の大衆化」に努めた人の出現です。

キリスト教神学を記憶術で覚えるといった宗教的世界から脱却し、記憶術を使って世俗的な成功を収めるビジネスへの展開です。

ペトゥルスは記憶術をビジネス化をすることで、大衆への普及に努めました。

世界初の記憶術本~ラヴェンナのペトゥルス「不死鳥」【15世紀】

世界初の記憶術本~ラヴェンナのペトゥルス「不死鳥」【15世紀】

印刷技術が記憶術の使い方を変えた

ルネサンス期には記憶術の使い方が大きく変化しています。こうした現象は、先にも書いたとおりで、ルネサンス期に登場した印刷技術による影響が大きいといわれています。

トマス・アクィナスらが活躍していた中世13世紀のスコラ哲学時代までは、およそ物事の伝承には「記憶」か「書写」といった相伝的な方法に頼るしかありませんでした。記憶術が重宝されたのも、こうした「伝承文化」があったからです。

しかし印刷技術が普及し、書籍が多く出回ると、もはや暗記・書写・口伝による伝承の必要がなくなります。

何冊でも印刷をすれば良いわけですので、文字化したものを印刷をすれば、書籍として社会に広まります。

こういう時代的な変化の到来によって、記憶術の使われる機会や場所に変化も出てきました。

修道会では、もはや記憶術を使うことは無くなっていく流れになっていきました。スコラ哲学時代のように、建築物を「記憶の宮殿」として倫理道徳を覚え込ませる必要は無くなります。印刷した書籍と図を見れば、それで事が足りるようになります。

こうして記憶術の使われ方が、ルネサンス期において再び変容していきました。