※記事にはプロモーションを含む場合があります

ジュリオ・カミッロの「記憶の劇場」

ルネサンスの時代では、記憶術は「オカルト」「魔術」といったサブカルチャーの分野で使われます。このような使い方をしていた一人が、イタリアの哲学者・ジュリオ・カミッロ(Giulio Camillo,1480年~1544年)です。

カミッロは15世紀の後半(1480年)にイタリアに生まれます。

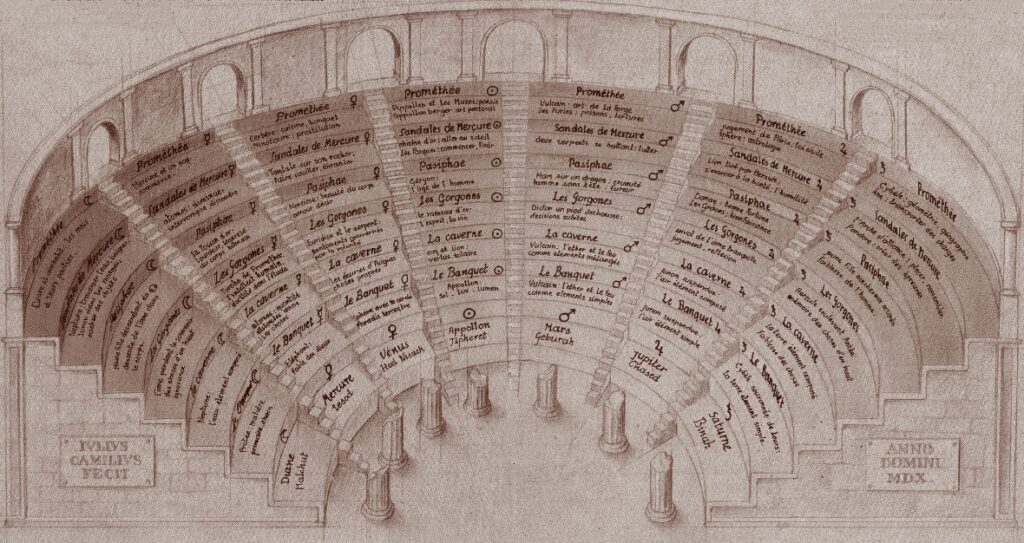

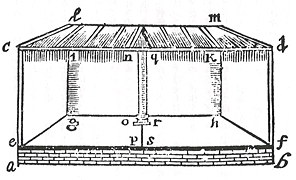

彼は16世紀前半に「記憶の劇場(theatro)」と呼ばれる木造の円形劇場をベネチアに作ります。後にフランスにも同様の木造の劇場を作ります。

カミッロが建てた「記憶の劇場」は、「記憶の宮殿」を使うキケロの記憶術を踏襲しながらも、ヘルメス主義や新プラトン主義といったオカルト思想を元にして建てた建造物でした。

「記憶の劇場」でオカルトの要点を暗記

カミッロは、「記憶の劇場」を、オカルトの要点を暗記するための「記憶の宮殿(記憶する場)」化としています。

つまり「記憶の劇場」は記憶術と連動した建物ということですね。

カミッロの「記憶の劇場」は、

・7つの柱

・7つの門

・7つの通路

・7つの観覧席

からなる構造を取っています。

また「記憶の劇場」は、太陽を中心に据えて、

・神が住む超天上界

・惑星からなる中天上界

・地上としての四大世界

といった三層世界となっています。これはカバラの世界観を表しています。

カバラ・ヘルメス主義・新プラトン主義を記憶術で覚える

ところでルネサンス期には「隠秘哲学(いんぴてつがく)」も登場します。「隠秘哲学」とは、カバラや魔術といったオカルトを伝える神秘学の一つになります。アグリッパという人物がルーツになると言われています。今でいう「神秘哲学」のことですね。

カミッロは、この「隠秘哲学」に傾倒し、オカルトに耽溺します。で、「記憶の劇場」とは別に、オカルト教義を記憶するための「曼陀羅的劇場」を作ります。この「曼陀羅的劇場」は、

- カバラ・・・ユダヤ秘教学、ヘブライ神秘学を扱い神秘学

- ヘルメス主義・・・魔術、占星術、錬金術、自然哲学を扱うオカルティズム

- 新プラトン主義・・・一者・イデア(創造主)との一体(ワンネス)を説く神秘学

といったこの時代に流行していたオカルトや魔術の世界観を表した劇場です。ただ単なる隠秘哲学的な建物ではなく、記憶術が基盤にあるわけですね。

カミッロが使っていた記憶術は、キケロらが使用していた古典的記憶術です。つまり「場所法」ですね。ローマンルーム法(座の方法)です。

政治家キケロの記憶術【ローマ時代 BC100年頃】

政治家キケロの記憶術【ローマ時代 BC100年頃】

ちなみにルネサンス以前の記憶術はスコラ哲学的な方法になります。カミッロはある意味、古典的記憶術(場所法)に戻ったともいえます。

ちなみにカバラの「生命の樹」を使った「ユダヤ式記憶術」があります。ユダヤ式は2011年に考案された記憶術ですが、生命の樹をテンプレート用いるまったく新しいタイプの記憶術です。詳しいことはこちらでレビューしています。

⇒ユダヤ式記憶術

記憶術の使用は弁論術⇒宗教倫理⇒オカルトと変遷

このように、記憶術はオカルティズムの世界でも使われれた歴史があります。

記憶術は古代ギリシアの弁論術での使用を経て、中世では、スコラ哲学の宗教倫理における記憶や伝承に使われます。

が、ルネサンスの時代になってからは、再び記憶術の使い道に変化が出てきます。

その変化の一つが、ヘルメス主義や新プラトン主義といわれる、いわゆる「魔術」「オカルティズム」「神秘学」における使用です。

ルネサンス時代にはオカルティズムの世界、隠秘哲学の世界で記憶術が取り込まれるようになります。

秘伝情報は記憶術で伝承

記憶術が、オカルトの世界でも使われるようになった背景には、当時、印刷技術が盛んになり、印刷化(文字化)される書物も増えたことも関係があります。

オカルトや神秘学の情報は、印刷化して広められたくない「秘伝情報」になります。

そこで印刷を避ける為に、オカルトや神秘学の世界では、記憶術を使って秘伝情報を頭に刻むために使用されます。

こうした現象は、重要な情報は印刷しないで伝承してきたスコラ哲学で使われた記憶術と同じです。

隠秘哲学で使用された古典的記憶術

ちなみに隠秘哲学における伝承と暗記の方法として記憶術を使い出したのは、カミッロの他に、次のような人達もいます。

ラモン・ルル(1235年~1316年)

ラモン・ルル(Ramon Llull,1235年~1316年)は今のスペインの生まれです。「ラモン・リュイ」「ライムンドゥス・ルルス」「レイモンドス・ルルス」ともいいます。彼はキリスト教・フランシスコ会の修道士でした。

著書に「小さき術」「大いなる術」があります。

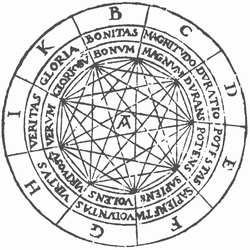

ラモン・ルルは、覚えたいことの頭文字を利用した「頭文字法」的な記憶術を使用しています。

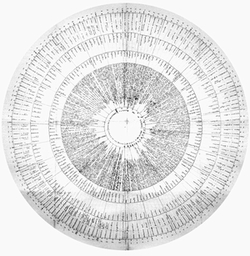

「ルルの輪」とも呼ばれる記憶術を考案します。

ジョルダーノ・ブルーノ(1548年~1600年)

ジョルダーノ・ブルーノ(Giordano Bruno,1548年~1600年)。イタリアはドミニコ会の修道士でした。

ジョルダーノ・ブルーノの記憶術「イデアの影について」【16世紀】

ジョルダーノ・ブルーノの記憶術「イデアの影について」【16世紀】

著書に「イデアの影」「キケルの歌」「記憶の術」「三十の像の燈」があります。

ジョルダーノ・ブルーノは、メトロドロスが使ったような天宮図を使用し、なおかつ360度に分割した「天宮図」を”記憶の宮殿”として使用します。

また、どんな単語や言葉も、一つのイメージに置き換えることのできる独自の変換記憶術「記憶の輪」を作り出します。

「記憶の輪」はラモン・ルルの「ルルの輪」を応用した変換記憶術でした。

ロバート・フラッド(1547年~1637年)

ロバート・フラッド(Robert Fludd,1574年~1637年)はイギリスの医師です。オカルトに興味を持ち、薔薇十字研究者であり錬金術師。

著書に「記憶術体系」があります。

記憶の場として架空の「記憶の劇場」という舞台を設けます。

ロバート・フラッドは、薔薇十字会のメンバーとしても活躍したそうですが、記憶術も使っていました。

オカルト・魔術と結びつく記憶術

このようにルネサンスの時代には、ジュリオ・カミッロを筆頭に古典的記憶である「場所法」を深める動きが出てきます。

またラモン・ルルの「ルルの輪」や、ジョルダーノ・ブルーノの「記憶の輪」も登場し、記憶術の使い方には目を見張るものが出てきます。

しかしながら記憶術がオカルティズムの世界で使用される流れになったのが、ルネサンスの時代でもあります。

ルネサンス時代の記憶術は、カバラ、新プラトン主義、ヘルメス主義などの隠秘哲学の知識の暗記に記憶術を使用しています。

しかも秘密情報・秘伝として秘匿しながら伝承するといった、特殊な世界における記憶術の使用となります。

しかしオカルトや魔術といったサブカルチャーの世界であっても、覚えたいことをしっかりと暗記する方法として記憶術を使用していたことは現代でも同じです。

「確実に暗記したいことは記憶術を使用する」というのはいつの時代でも同じなのでしょう。

もっとも非日常的過ぎる世界で記憶術を使用するよりも、実生活で活用したほうが有益でしょう。

そういう意味においても、現代における学校の受験や資格試験、その他、即効的に覚えたいシーンで活用できる「現代記憶術」のほうが何倍も優れていますし、実用性もあり、健全であると思います。